ForeAthlete620 ForeAthlete220のご購入はこちら

さて、「ガーミン ForeAthlete620J/220J 使いたおし読本」から漏れてしまったネタの第3弾です。今回は、ForeAthlete620Jで計測できるランニングダイナミクス・データについて少し見てみましょう。

ForeAthlete620J専用の心拍計「ハートレートセンサーHRM-Run」を利用すると、地面接地時間、ピッチ、上下動の3つの数値が計測されます。これをランニングダイナミクス・データと呼んでいます。

しかし、ランニングダイナミクス・データというのが上記3つのデータだということが分かっても、それが一体何を意味しているのか、どのように利用すればいいのか、ハッスル社員もはじめはピンと来ませんでした。

そこで、いろいろ調べたり、試したり、プロの方に相談したり、3名のランナーの方に一緒に走ってもらったりして、ハッスルなりの仮説をたててデータを取ってみました。ハッスルランニングでForeAthlete620Jまたは220Jをご購入されたお客様にお届けしている「使いたおし読本」では、こうして取得したデータの比較などを中心に、ランニングダイナミクス・データを活用するヒントなどについて詳しくご紹介しているのですが、ここでは、その3つの数値の気になる関係性を見るために走行テストを行った時のグラフをご覧いただきたいと思います。

接地時間が短くなるように走ってみると・・?

ハッスル社員は、普通にジョグをしていると、接地時間の値だけが標準より大きくなる傾向にあります。

そこで、今回のテストでは、5kmのランニングで徐々に接地時間の値が小さくなっていくように意識して走ってみました。

フォーム的には、上体はあくまで上に引っ張られるよう維持しながら、腰から前に倒れ込むように重心を移動して、そのまま自然にカラダの真下に足がポンと着くように意識を集中します。いわゆるランニングの指導書などでよく紹介されている、“あの”フォームチェック方法ですね。

さて、その結果です、、、。走った後にPCに転送してみたら、とても面白いグラフが現れました。

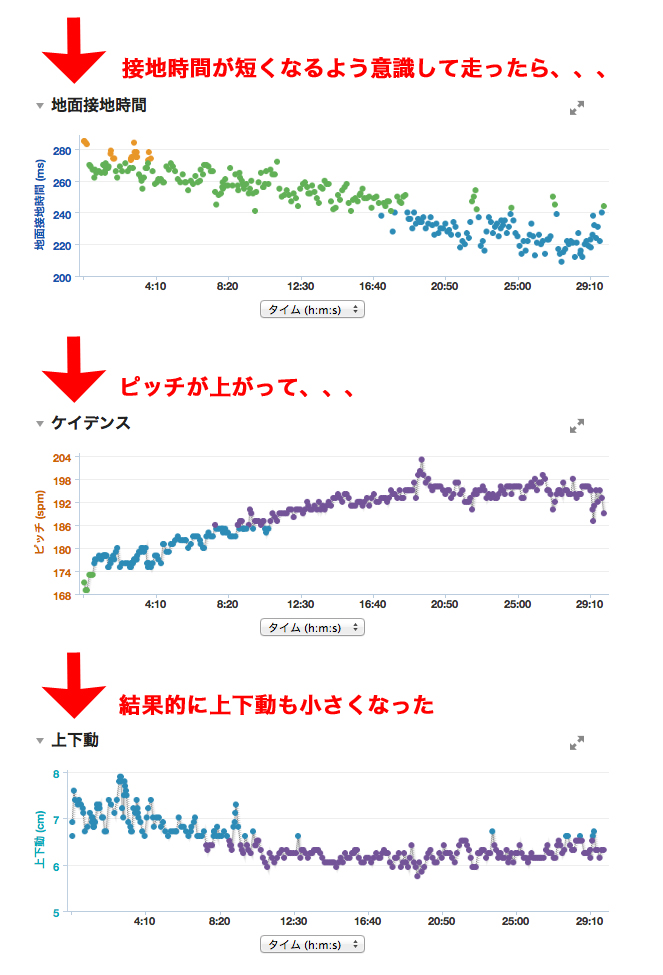

下のグラフは、3つの数値の変化を順番に並べたものですが、一番上が意識を集中した「接地時間」。その下が「ピッチ」「上下動」です。

接地時間が短くなると、1分間あたりのピッチ数が上がっていく・・・これは何となくその通りだろうと想像できる範囲ですね。

ところが面白かったのは、それに連動して、上下動まで小さくなっているという事実でした。

標準値と比べたレベルを表すグラフのカラーも、接地時間は、最初はオレンジが多かったのが、徐々に緑になって、後半は青に変わっていっています。ピッチと上下動も後半にいくに従い紫になっています。

データだけから判断すれば、接地時間が短くなり、ピッチが上がったことで、結果的に上下へのムダな動きまで少なくなったと思われます。つまり、より前に向かう推進力が増しているのではないかということが推測できます。

その証拠に、1kmごとのペースも徐々に上がっていました。(最初の1km:6分46秒 → 最後の1km:5分10秒)

実は、いつも走っているコースですれ違う初老の男性ランナーが、見るからにピッチが多く、上下動の少ないこのような走りをされているのですが、これがとにかく速いのです!ハッスル社員も、しばらくこの走りを極めてみたいと思ったのでした。

ランニングダイナミクス・データを成長の指針に!

もちろん、これだけで決定的な結論を導き出すことは出来ません。

いろいろ情報を集めてみると、速いランナーでも上下動が決して小さくないランナーもいるという話も聞きますし、細かい数値にこだわる余りに、自分が最も走りやすいフォーム・バランスを崩してしまったら元も子もありません。

ただ、自分が気付いていないところに意外に走りのムダが隠れているかもしれません。

実際にハッスル社員も「脚が後ろに流れている」とランニングコーチに指摘されたことがあるのですが、そのヒントがランニングダイナミクス・データを測定した際に「接地時間の長さ」という形で現れました。

頼りすぎることなく、しかし意識のどこかにその課題を据えておくという意味で、ForeAthlete620Jが浮き彫りにしてくれる自分の走り方のクセを、今後の成長の指針にしてみてはいかがでしょうか?